回家的驿站,隔离点的四封“家书”

“见字如面,让我们心怀大海,静待花开,再相逢!”这是许景程给每位即将远行的“家人”的书信。许景程是安亭镇一处入境人员隔离点的志愿者负责人。为了让归国人员有“回家”的体验,他写给“家人”四封信:消除戒备的《告归国同胞书》、同心团结的《给全体隔离点家人的公开信》、不情愿送达的《鼓励信》以及惜别珍重的《送别信》。

“远游归来的赤子,欢迎回家!”

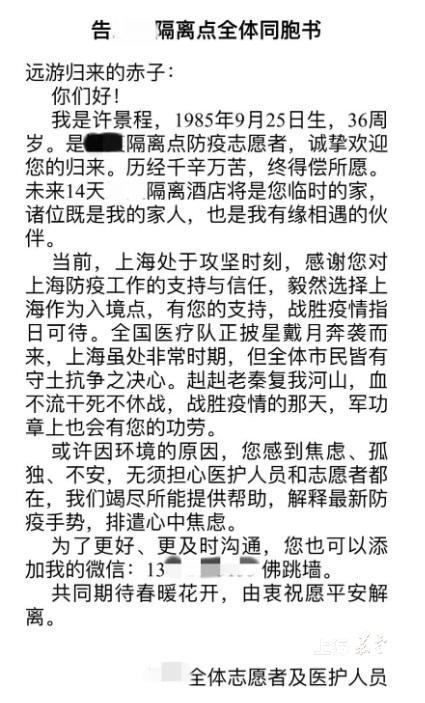

“家人”既已回到祖国,就是回到了“家”。进入隔离点的人员,都会收到一份“大礼包”,包括:N95口罩、免洗消毒液、消杀粉、筷子及隔离告知书等,随“大礼包”一起送出的还有一封《告归国同胞书》。这是许景程来到隔离点写的第一封信,目的是打消归国同胞的顾虑。书信坦诚告知目前上海防疫状况,公布了自己的联系方式,“为了与您更及时沟通,请添加我的微信‘佛跳墙’。”

在同事们看来,许景程就是“百宝袋”,所有的问题和需求,他都能迎刃而解。“您好,我房间垃圾袋用完了,可以给我拿一些吗?”电话那头,传来17岁女生怯生生的询问。“没问题,还需要什么,都告诉我!”挂下电话后,许景程为她找来了垃圾袋、拖鞋、抽纸、洗发水等生活用品,看到志愿者如此热心的服务,小姑娘打开了话匣子, “我有些饿,能给我一碗泡面吗?”“什么时候做核酸啊?”“我能不能出房门啊?”……“根据目前的防疫手势,核酸会在第7天、第13天采样,尤其是第13天,要双采集、双检测。”临走时半开玩笑地说,“要是泡面不够吃,今天医务组配发了点苹果,我去‘偷’护士长的苹果给你。” 小姑娘忍不住笑了出来,陌生和胆怯一扫而光。

“我们都在爬山,希望会如期而至!”

“忧郁的日子里,须要镇静,相信吧!快乐的日子终会来临。”公开信里写满了增强信心的鼓励。说起公开信的由来,许景程告诉记者,由于独自一人被隔离、身处异国他乡不知所措、遇到不顺心……种种原因都让隔离点人员经常存在焦急的情绪。“我每天都把手机音量调到最大,就怕有什么紧急情况。”许景程来到隔离点一个多月,每天5点半起床,凌晨2点才能躺下。”尽管如此,他还是主动提出延长服务期的请求。“人手吃紧,我可以坚持,主要是舍不得这些‘家人’!”

他的微信添加了每一位隔离人员,并仔细地标注好房间号、姓名、入住时间。他还建起了“临时家庭群”,随时了解隔离人员的诉求,安抚焦虑情绪。许景程有居委会工作的经验,负责综治条线,也自学过一些心理学知识,善于同人打交道,通过倾听、对话捕捉到对方的情感诉求,并给予安抚。“我们都在爬山,前行的道路上充满了曲折与坎坷,失足、滑坡是难免的,抖擞精神再攀高峰!”

文先生是4月20日的解离人员,临走前他打电话要找“外甥”,这个“外甥”就是许景程。说起这个“舅舅”,许景程笑了,“文先生过海关时手机故障,来到隔离点后,十分暴躁,心情不稳定,摔过脸盆骂过人。”许景程耐心地安抚他并给他唱歌,还开玩笑说:“啊呀,你的手机阳了,也要隔离治疗。”逗得文先生第一次露出了笑容。此后,他每天打一个电话给文先生,问问他的心情,聊聊网上的段子,几天下来,成了无话不谈的朋友。有一天文先生开玩笑说,“我们俩挺投缘的,我要是有你这样一个小辈亲戚就好了!”从此,许景程就一直戏称他为“舅舅”。

“坚强面对,希望这封信能给您勇气!”

爱与温暖,是抗击疫情的另一种“补剂”。在隔离点,隔三差五就有转阳的消息,最小的感染者只有2岁。一天晚上,他在监控里看见孩子母亲步履匆匆地推着婴儿车转去治疗机构,孩子穿着防护服,一点也不吵闹。让他印象最深的还有一对夫妻,妻子转阳后,丈夫坚定地说:“我只想跟我老婆在一起,她在哪里我在哪里,生死相随,不离不弃。”

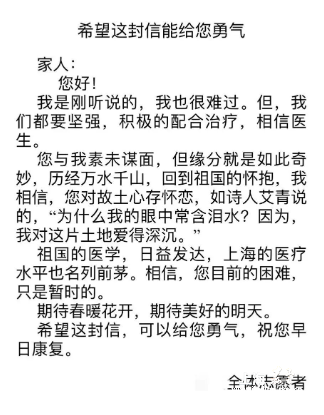

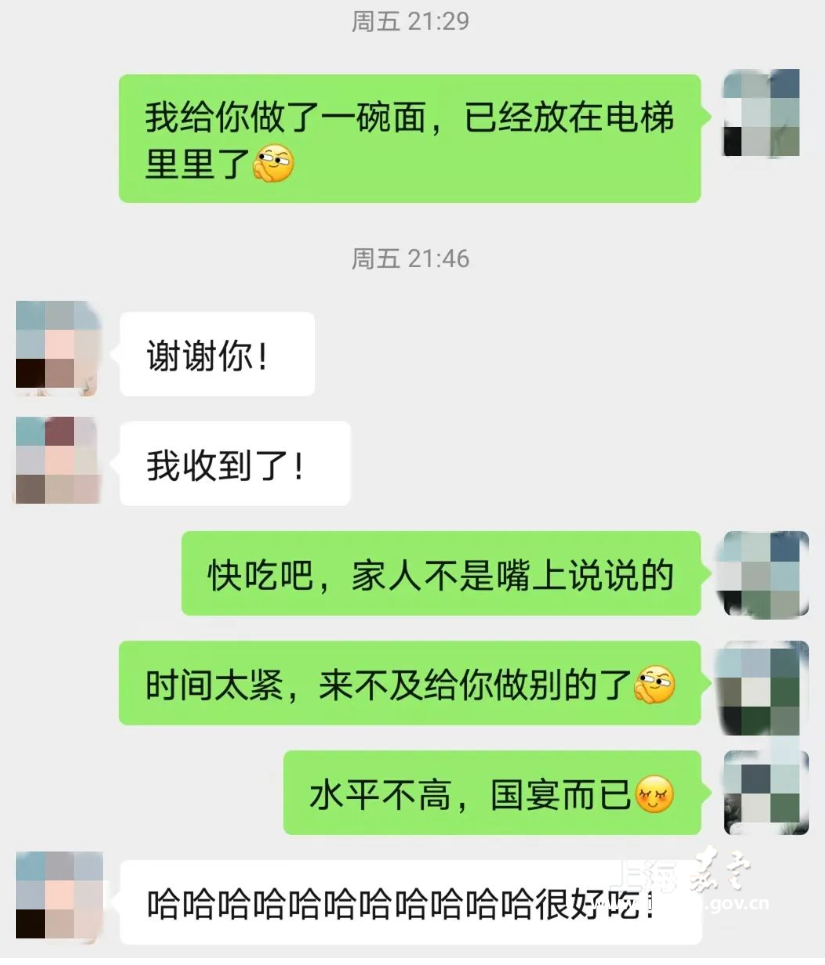

思前想后,许景程又写下了一封给“转阳家人”的鼓励信。“这是我最不愿意送出去的信,每次送出心里都不好受,但我们还是要坚强面对。”吕女士得知自己转阳后,在电话里哭了很久,另一名丘先生一整天都没吃东西。许景程做了最拿手的葱油拌面,附上一封信,让楼层巡查员转递在他们的门口。“希望这封信和这碗面能给您勇气。”电话里,他安慰他们:“等春暖花开的时候,我一定会去你们的城市,期待再次相遇……”

“再见了家人,珍重!”

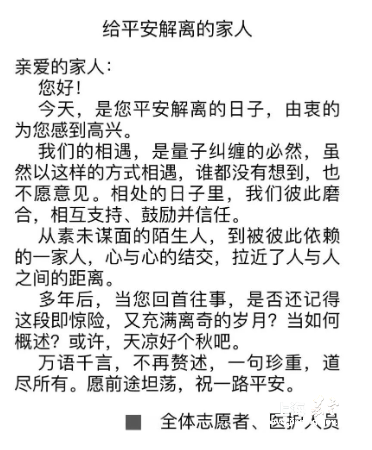

从素未谋面的陌生人,成为彼此依赖的“家人”。解除隔离的人员踏上归途的汽车,这样的场景每天都会发生。“今天,是您平安解离的日子,由衷地为您感到高兴……愿前途坦荡,祝一路平安!”这是送别信的原文,也是许景程的祝福。“隔离点是有温度的,家长,谢谢您的关心和照顾。”“家长”是不少隔离人员对许景程的称呼,许景程说,他和“大宝贝们”是“双向奔赴”的爱。

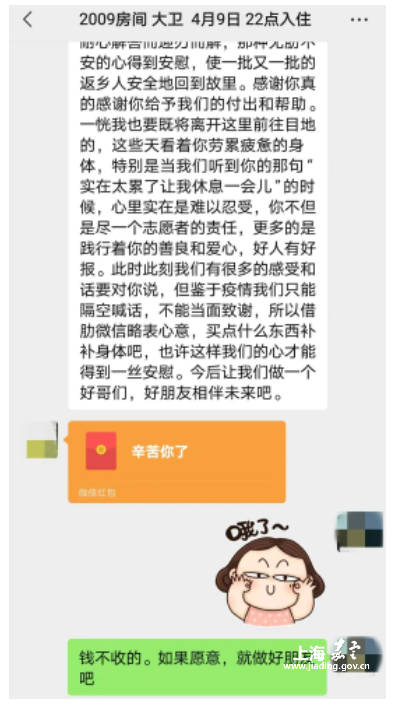

“是你的爱心和热情让我们深深感受到回国的温暖,让我们做好哥们、好朋友,相伴未来吧!”这是来自异国的大卫写给志愿者们的感谢信。从一日三餐、体温管理、安抚焦急情绪……志愿者们无微不至的照顾让隔离人员深受感动。不少收到离别信的人都表示,会把它当做珍贵的礼物永远保存。

除了感谢信,他还收到过狮子头、新鲜水果、巧克力等惊喜礼物,和志愿者伙伴们分享。他还收获了不少新的“绰号”:许仙、大哥、干儿子……许景程告诉记者,曾经有一位隔离人员问过他,每天平均工作超过14个小时,有没有补贴。“我告诉他,你们的满意,是我最大的补贴。”