在隔离酒店工作一个多月后,他们集体提出“延长服务期”

凌晨一点,安亭某集中隔离点“点位长”浦晓军的手机铃声响起,又一个交办件:“马上又要送来一批新的密接人员,请马上落实服务。” 放下手机,浦晓军与团队立即更新信息,调度房间,安排物资,做好迎接“新客人”的准备。

“人手吃紧,我们再坚持一段时间!”

在这支团队中,有6位来自镇机关事业单位刚入职的青年。春寒料峭的三月,他们主动请战,承担隔离酒店志愿工作已一月有余。

现在服务周期已满,组织部门也已经安排好了换防的团队,突然前方疫情形势严峻,如果此时换班,当前班次的志愿者离开后要进行居家观察。6位青年集体讨论后,同时提出了“延长服务期”的请求:“我们是镇党委组织部门派下来的志愿者,群众有需要,我们就顶上,这是青年人该有的责任担当!现在人手吃紧,我们再坚持一段时间!”。出乎点位长浦晓军的预料,“隔离酒店的工作人员其实是被隔离最久的人,这里封闭式管理,年轻人难免感到枯燥,关键时候他们能挑起重担,我为这些90后点赞!”

"既然住酒店,要让客人有宾至如归的感觉!”

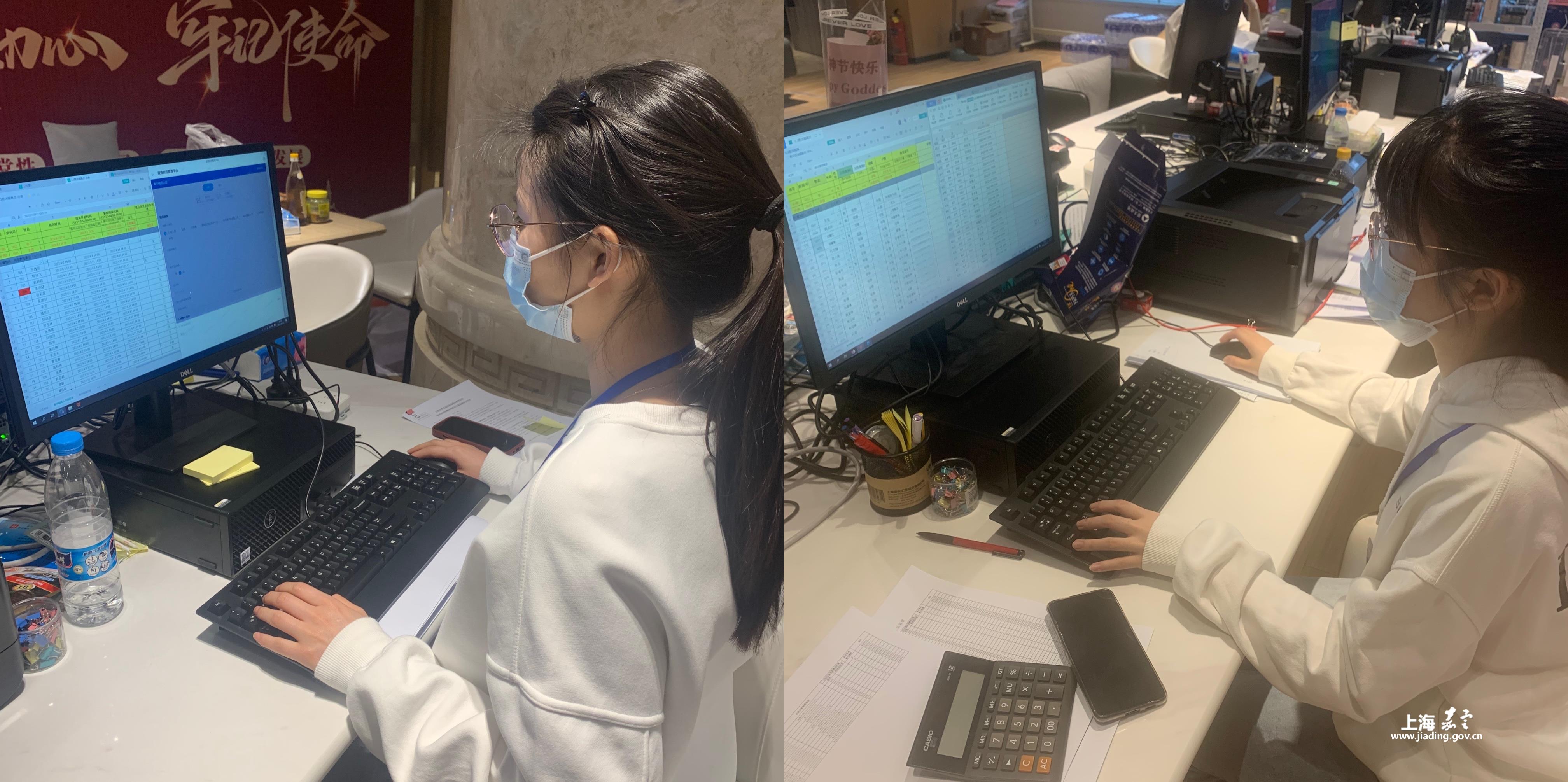

隔离点高峰时,450间房间住着520位隔离人员。“疾控部门每天都会推送人员信息,多的时候我们眼睛都不敢眨一下,生怕出了错。” 每天的例行功课也容不得半点闪失:上报阳性确诊名单、核酸检测结果、每日解离名单、工作人员及隔离人员采样单、采样数量……每天7小时盯着屏幕录入信息是钱佳意和朱佳晨的日常工作。对她们来说,实时关注区疾控平台并更新数据丝毫马虎不得,“我们核对得正确完整,才能保证接下来的工作不出差错。” 中午或晚上的休息时间,他们还在电脑前细心核对所有监测对象的信息。迄今为止,钱佳意和朱佳晨已录入近1500名密接人员的信息。

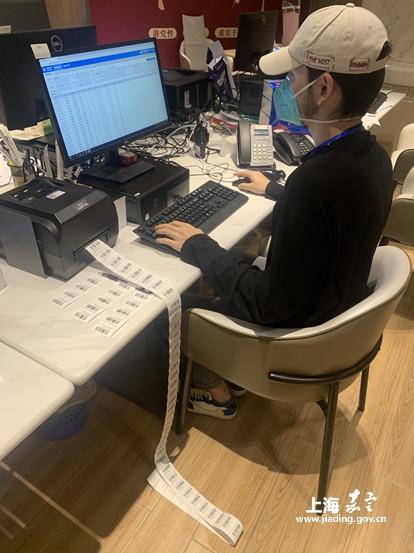

“从来没有熬过夜的我,现在竟成了个‘夜猫子’。”因为随时会有“密接者”转运,客人的诉求也各种各样,晚上毛昕阳守在大堂坚持值晚班,陪同医护至天亮。按他的话说:“自己是年轻力壮的小伙子,这活我不干谁干。”毛昕阳的另一项工作是手动打印隔离点所有的核酸检测条码,平均一天500张,手都磨出了老茧。

在郭志彦和杜烨冰的手机上,盒饭数量、生活用品、快递拆发……每一项数据每天在表格中一一记录。工作人员和隔离人员的一日三餐是一项繁杂的统计,他们每天要与餐饮公司沟通特殊人群(儿童、孕妇、糖尿病患者、回民等)的用餐需求。

有天中午,郭志彦接到隔离人员的电话,有位带着两个低龄孩子的奶奶发了愁,因为突然改变生活状态,两名孩子表现出了极度不安的情绪,又哭又闹无法好好吃饭。在详细了解情况后,郭志彦和杜烨冰与餐饮公司商量定制儿童餐,“食物口味更吸引小朋友,有他们爱吃的炸鸡块薯条,还有面条馄饨之类的新样式!”他们还给小朋友送去了手写信、卡通画和小零食,逗孩子们开心。同事们心疼两个小年轻,“他俩准时准点地核对饭菜发放,自己却从没准点吃上过饭,每一次盒饭都是放冷了再加热,反复好几次,我们催着吃饭才赶紧吃上几口。”

“感受真实的人生故事,让我更接地气。”

“二十多个群的消息每天噼里啪啦响个不停,我要根据进度合理调配队员的作息,忙起来好几天才空下来给家人打个电话。” 制作表格、统计名单、电话回访……身为志愿者小队长,陈琦慧每天都在轮轴转,哪里人手不够了,哪里遇到问题了,她都会第一时间顶替上。

有次正电话通知核酸异常人员准备复核时,遇到一位来自工地的阳性确诊患者,在得知消息后,在电话里那头哭了好久。“大叔把这些年外出打工的辛酸往事告诉了我,他认为自己得了绝症,不肯好好吃饭也不敢告诉家人,我就下定决心要疏导他的情绪!” 在往后的日子里,陈琦慧每天都保持与大叔20分钟的电话沟通,安慰他新冠并不可怕,只要积极配合治疗,增强免疫力并调整好心态,很快就能痊愈。

“我们工作时间不长,接触社会挺少的,这次做志愿者的经历让我感受到很多人真实的生活,我想自己会变得更接地气。”陈琦慧笑着说,“最开心的事就是通知他们解除隔离,听到一声声感谢,就不觉得累了!”

自3月2日隔离酒店启用以来,6位志愿者以细致周到的温情服务,感动着所有的隔离人员。二十出头的模样还未脱去稚气,在父母眼里,他们还是初入社会的孩子,但在点位长浦晓军看来,他们比刚来时成熟了很多。浦晓军即将奔赴新的抗疫岗位,临别时,他为小伙伴们加油:“你们勇敢坚持的样子,真帅!”